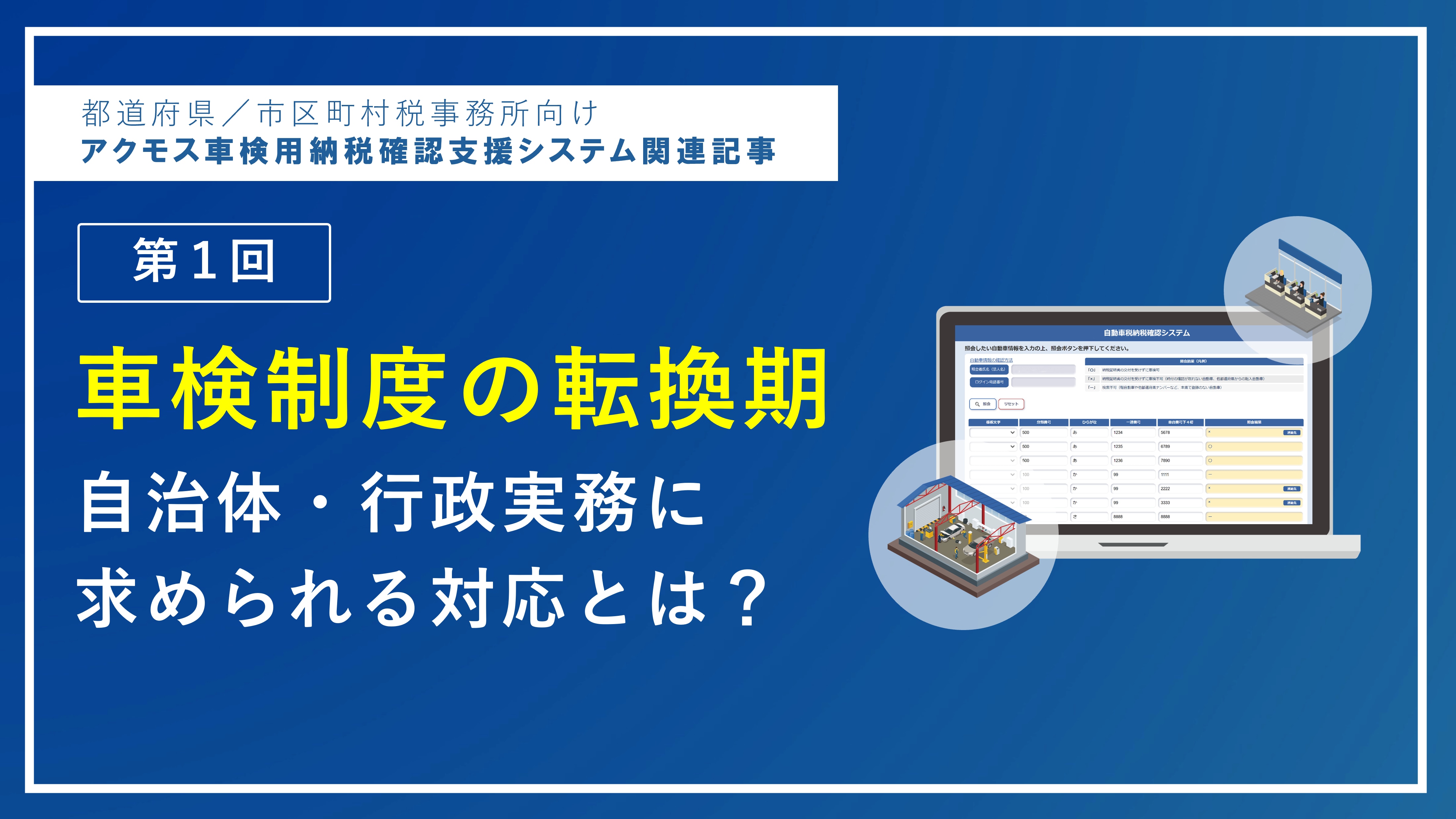

【第1回】車検制度の転換期─自治体・行政実務に求められる対応とは?【車検用納税確認支援システム】

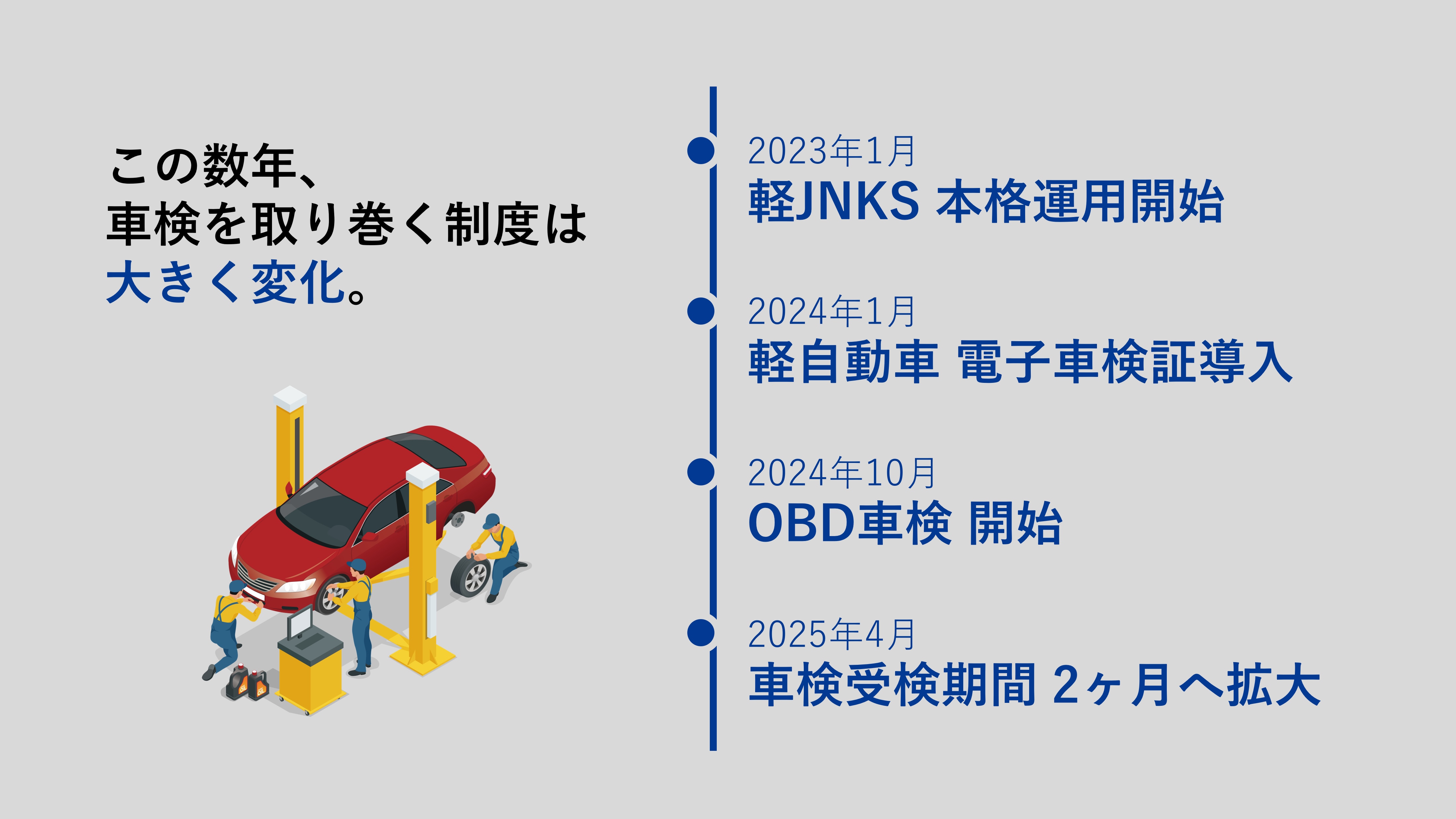

「また制度が変わる…」そんな戸惑いの声が現場で聞こえてきそうですが、車検制度は今、大きな節目を迎えています。2024年10月のOBD車検の開始、軽JNKSによる電子化の広がり、そして2025年4月からの車検受検期間の拡大など、変化が続いています。

「電子化で納税に関する業務が楽になるはず」と期待していたものの、実際には問い合わせ対応が増え、かえって業務が煩雑になっている──そう感じている県税事務所や市役所の担当職員の方も多いのではないでしょうか。今回は、現場で起きている "想定と違った" 変化を整理し、今後に備えるための視点をお届けします。

※本記事は、車検制度の変更に関わる自治体・行政機関の皆様に向けて、現場目線で課題を整理し、今後の対応を検討するための材料となることを目的とした情報提供記事です。あわせて、当社が提供している「車検用納税確認支援システム」のご紹介も含まれており、業務の効率化に向けたヒントとしてご活用いただければ幸いです。より具体的な事例や解決策については、次回以降の記事で詳しくご紹介します(全3回予定/今回は第1回)。

目次[非表示]

制度変更が続く車検業務:昨今の主な動向をおさらい

車検を取り巻く制度は、この数年で大きく変わりつつあります。2024年10月から始まったOBD車検は、車に搭載された故障診断装置を通じて、安全性に関わる電子制御システムを確認する新しい検査方式です。

また、軽自動車の納税確認を行う軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)は、2022年に導入され、2023年1月から全国で本格的に運用が始まりました。そして2024年1月には軽自動車にも電子車検証が導入され、車検証の形式も大きく変わりました。

2025年4月からは、車検の受検可能期間がこれまでの1ヶ月前から2ヶ月前へと拡大され、業務の分散による混雑緩和が期待されています。また、自動車重量税におけるエコカー減税の基準も段階的に厳しくなり、納税証明の電子化も普通車・軽自動車ともに進行中です。

▼ここがポイント

これらの制度変更は、単なる利便性の向上にとどまらず、県税事務所や自治体の業務全体に見直しを求める「転換点」となっています。一つひとつの変更は前向きな取り組みに見えても、現場の実感とは少し異なるかもしれません。

"紙の証明書が不要になった"その先にある実務負担

普通車は2015年から、軽自動車は軽JNKSの導入により2023年から納税証明書の提示が原則不要となりました。利用者にとっては便利な制度ですが、県税事務所や市町村など行政の現場では、思わぬ負担が増えているという声も聞かれます。

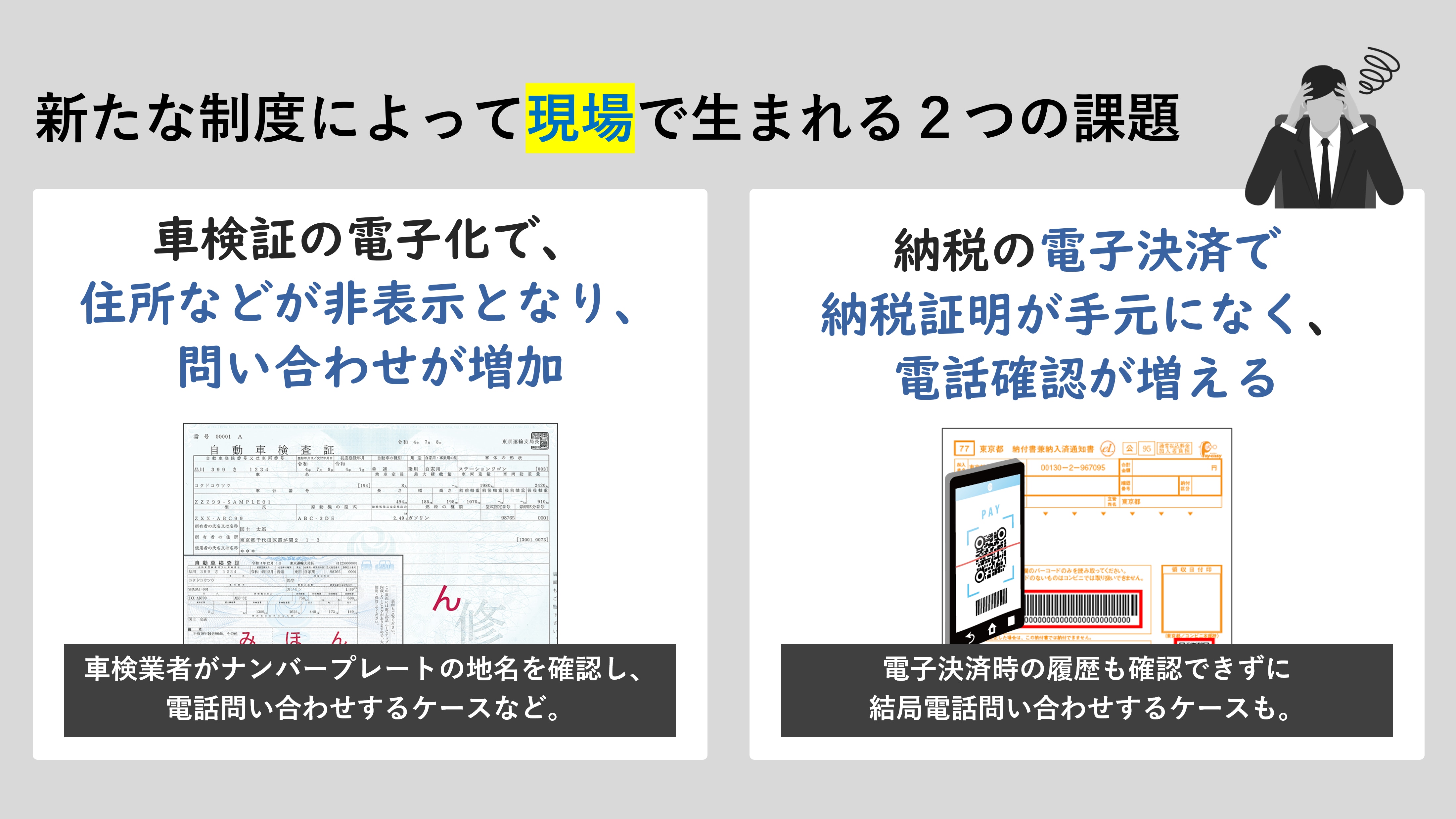

たとえば、電子車検証の導入によって検証に住所(使用の本拠の位置)が記載されなくなったことで、「この車の税金はどの自治体が管轄しているのか?」という基本的な問い合わせが増加し、管轄外の車検業者からの確認の連絡も相次いでいます。

さらに、自動車税の電子決済が可能になったことで、新たな課題も浮上。利用者がコンビニやクレジットカードなどで納付した後、納税証明書が手元にないため、車検時に県税事務所などへ電話での確認が必要になるといった手間が発生しているのです。

▼現場(県税事務所や市町村納税担当部署)の声

「電子化やキャッシュレス決済で業務が楽になると思っていたのに、実際は説明や確認の対応に追われる」

「利用者がどの自治体に問い合わせればよいか分からず、まずは電話で確認してくるケースが目に見えて増えている」

こうした悩みは、各地の自治体で共通して見られる現場の実情です。

「制度変更が業務負荷を増やす」というジレンマ

本来、電子化や制度改革は私たちの仕事を楽にしてくれるはずでした。でも現実は、「中途半端な電子化」が現場に新たな混乱をもたらすことも。

特に車検業者の方からの問い合わせが増えている部署では、「前の方が分かりやすかったよね」「本当に簡単になったの?」といった声があがるなど、一人ひとりの負担が確実に重くなっているケースもあります。

制度変更自体が悪いわけではありません。問題は、変更に伴う「移行期の混乱」や「一部だけ電子化された不完全な状態」が、日常業務にきちんと考慮されていないことです。

たとえば、電子の情報と、従来通り紙で確認しなければならない情報が混在していると、案件ごとに「これはどの方法で確認すればいいんだっけ?」と考え、確認する時間が発生してしまいます。

利用者の側も制度の理解が追いついていないため、「電子化されたのになぜ証明書がいるの?」「どこに聞けばいいか分からない」といった基本的な質問がたくさん寄せられているようです。

「もう一歩進んだ仕組みの整備」がなければ制度改革は生かせない

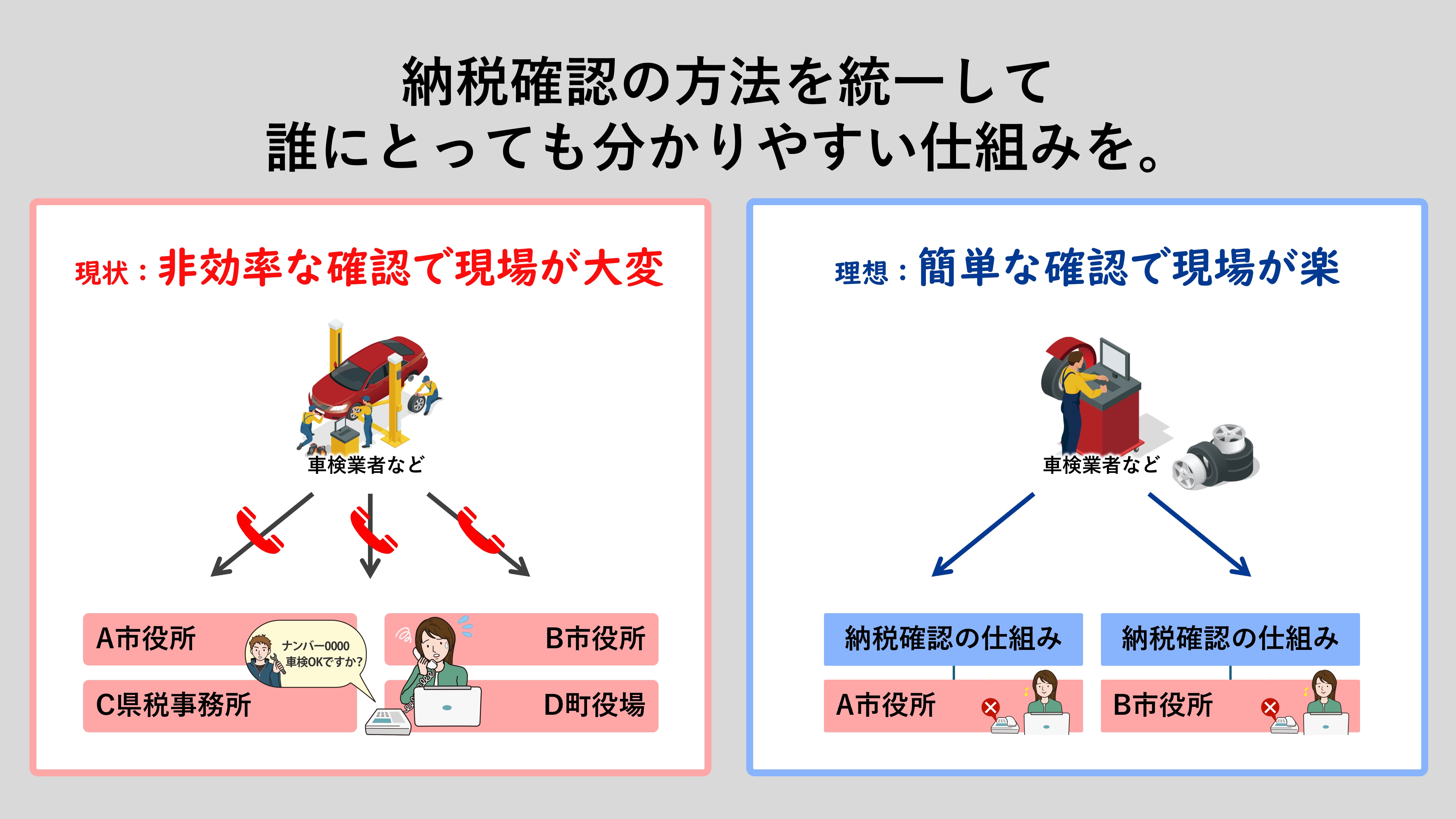

前述のとおり、電子車検証では住所が記載されないため、車検業者はナンバーを頼りに該当する自治体を推測し、とりあえず最寄りの納税確認窓口に問い合わせるといった、制度と実態のギャップによる行政業務の非効率化が生まれています。

こうした運用の複雑さは、結果的に利用者・自治体双方の混乱を招いているケースもあります。現場対応の負担を減らすには、納税確認の方法を分かりやすく統一し、案内体制や連携の強化を進める必要があるでしょう。

まとめ─今こそ、現場目線で制度とシステムのギャップを改善

納税証明書の持参が不要になったことは、制度としては大きな前進です。しかし、実際の業務が簡素化されたかというと、そうとは言い切れない場面も少なくありません。

制度の目的である「効率化」や「デジタル化」を現場で実感できるかどうかは、日々の実務とどれだけ整合性が取れているかにかかっています。

そのため、これからは納税情報を一元的に確認できるわかりやすいツールの導入など、利用者(車検業者)と行政現場をスムーズにつなぎ、より便利で効率的な運用を実現する取り組みが一層求められていきます。

そうした改善の一例として、私たちが提供する「車検用納税確認支援システム」のように、納税確認窓口の統一による業務の改善を支援するサービスにも関心が高まっています。制度変更にその都度対応するのではなく、自治体業務全体をスムーズにする仕組みづくりが、今まさに求められているのではないでしょうか。

制度は進化を続けています。だからこそ、現場とのギャップに目を向け、その橋渡しをする仕組みを整えていくことが、今後の行政業務における重要なカギとなでしょう。

次回の記事では、「実際の問い合わせ現場で、どんな困った事例が起きているか」をもっと詳しくご紹介します。自治体・行政の最前線で頑張っている皆さんに、「あるある!」と共感していただけるような具体例と、解決のヒントをお伝えできればと思います。

<アクモスの事業・ソリューション紹介>

アクモス製品・サービス

<アクモスのサービス紹介>

アクモス車検用納税確認支援システム(行政向けクラウドサービス)

<資料で検討したい場合>

サービス資料のダウンロード

<問い合わせしたい場合>

お問い合わせ・導入相談