『2025最新事例』実際に届いた迷惑・詐欺・攻撃メール【第1回】

アクモスセキュリティチームです!

「銀行から“振り込みが制限された”というメールが届いた」

「NHKから支払いができてないと通知がきた」

──そのメール、本当に本物でしょうか?

最近、実在の企業やサービスを装った巧妙な詐欺メール(フィッシングメール)が増えています。見た目や文章が本物そっくりで、普段からメールに慣れている方でも思わず信じてしまいそうになるケースが後を絶ちません。

会社ではセキュリティ対策によりブロックされることがありますが、私用のパソコンやスマートフォンに届いたメールには特に注意が必要です。

そこで今回の記事では、実際に届いた3つの詐欺メールを取り上げて、怪しいポイントの見つけ方や対策をわかりやすくご紹介します。

※こちらは2回シリーズの第1回目です。後半もぜひご覧ください!

※各社詐欺・不正メールに関する注意喚起を行っていますのでそちらもご確認ください

目次[非表示]

詐欺・不正・フィッシングメールとは?

詐欺メールの定義と目的

いわゆる「詐欺メール」とは、受信者をだましてお金や個人情報、企業の大事なデータをだまし取ろうとするメールのこと。

最近では、AIや自動作成ツールの登場で、その手口がどんどん巧妙になってきています。

代表的な手口「フィッシング」

詐欺メールの中でも特に多いのが「フィッシングメール」です。

「フィッシング」は“釣り”という意味で、受信者をおとりで釣って、偽のログイン画面やサイトに誘導し、アカウント情報やパスワード、クレジットカード番号などを入力させる手法です。

本物そっくりの画面や文面を使うため、うっかり情報を入力してしまう人も少なくありません。

実際に届いた詐欺・不正メールの事例【2025年版】

ここでは、最近実際に企業や個人に届いた詐欺メールの事例をご紹介します。

見た目や文面が本物っぽく作られており、ぱっと見では気づきにくいケースが増えてきています。

※メールの内容や手口は日々変化しています。ここで紹介するものと全く同じ内容が届くとは限りませんので、ご注意ください。

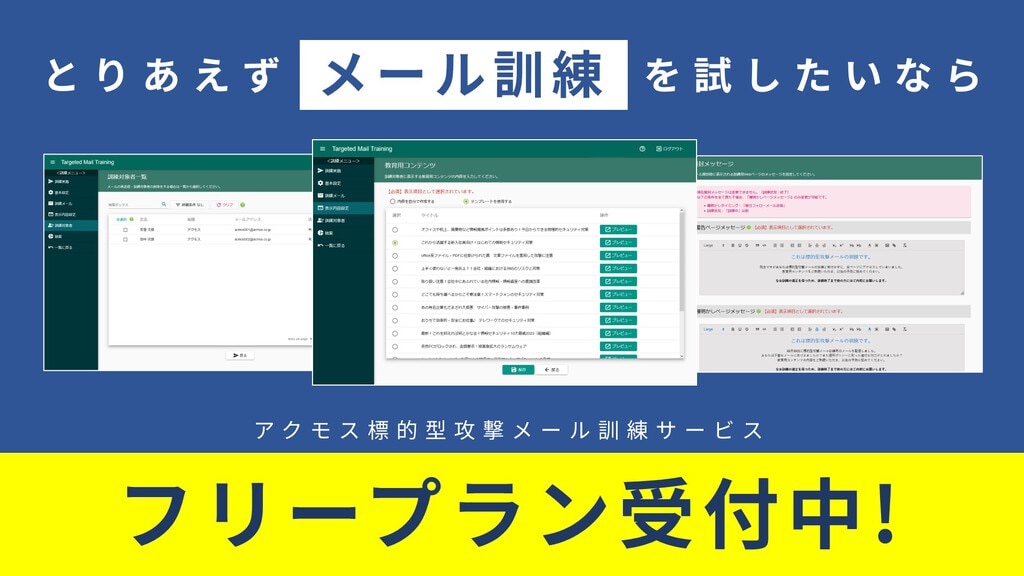

【りそな銀行】【重要】お振り込み手続きの制限について

メールの特徴

「パスワードの入力ミスが続いたため、当社のWebサイトやスマートフォンでの利用を一時的に制限しました」といった内容で届き、記載されたリンクから本人確認をするよう促される構成になっています。

怪しいポイント

①送信元メールアドレスが公式と違う

公式の「resona.co.jp」ではなく、まったく別のドメインから送られている場合は注意が必要です。 また、とても似たドメインであっても、別の第三者が取得した偽アドレスである可能性があります。

②表現があいまいで“本物らしさ”に欠ける

「お客さまのWebサイトのご利用につきまして」

⇒「お客さまのWebサイト」という表現は不自然です。正確には「当社Webサービスのご利用について」となるはずです。

「パスワード等の入力相違が続きましたので…」

⇒何回失敗したのか、いつなのかなど、具体的な情報が書かれていないのは怪しいポイントです。 本物であれば、「〇回連続でエラーが発生したため」などの明確な記載があります。

③「本人確認」ボタンに誘導する構成

「以下のボタンをクリックしてご本人様確認を行ってください。」といった記述で、偽のログインページや認証画面に誘導するのは典型的なフィッシングの手口です。 正規の銀行からの案内であれば、「公式サイトやマイゲートにログインしてください」と促すのが一般的です。

④表向きの本物のリンクを混ぜて安心感を演出

本文の中に正規ドメイン(例:https://www.resonabank.co.jp/…)のような本物に見えるリンクが入っていることがあります。 こうしたリンクは「安心してもらうためのカモフラージュ」で、本当にクリックさせたいリンク(=本人確認ボタン)は偽物のケースが多いので注意が必要です。

その他

宛名が「お客様」とだけ記載されていたり、「口座取引を制限します」といった不安をあおる表現が使われているのも要注意です。 焦らせて対応させようとするのは詐欺メールの典型的な手口です。

【りそな銀行】【重要】お振り込み手続きの制限について

メールの特徴

こちらも銀行を名乗るメールですが、実在のロゴ画像を使用するなど、見た目は本物そっくりです。さらに、「送金金額」や「送金未確認」といった具体的な情報を記載し、確認手続きを促すよう巧みに誘導しています。

怪しいポイント

①本物のロゴを使って信頼感を演出

実在のロゴやグループのスローガンなどを使い、見た目を本物そっくりにして信じ込ませようとしています。

②具体的すぎる情報で“信じさせようとする”

「口座(末尾3456)」「大阪からiPhone 14で送金」など、本物っぽい情報を盛り込み、ついクリックしてしまうよう仕向けているのがポイントです。 実際の銀行がここまで詳しく端末や地域を記載することはほとんどありません。

③ボタンリンク先の偽装

リンクの表示が「https://www.resonabank.co.jp/〜」と本物に見えても、実際に飛ぶ先はまったく別の偽サイトというケースがあります。マウスオーバーでURLを必ず確認しましょう。

④「確認手続きへ」の誘導ボタン

本物の銀行からのメールであれば、「公式サイトにログインしてください」と案内されるのが通常です。「ボタンをクリックして確認」は、典型的なフィッシングメールの手口なので要注意です。

◆◆注意喚起◆◆

りそな銀行:フィッシング詐欺にご注意ください

【NHKプラス】与信処理に関する重要通知

メールの特徴

「NHKプラス」を名乗り、放送受信料の支払いが確認できていないとして、支払い情報の確認や更新を促す内容です。

さらに「URLの有効期限は48時間」と記載し、受信者を焦らせてリンクをクリックさせようとする構成になっています。

怪しいポイント

①差出人のドメインがNHKのものではない

表示上は「NHKプラス」となっていますが、実際の送信元メールアドレスがNHKの公式ドメイン(@nhk.or.jp)ではありません。

②日本語の文法が不自然

「お客様の放送受信料につきましては、ご利用料金のお支払いの確認が取れておりませんので。」という文のように、“ので”で文が終わるのは不自然です。 自動翻訳や海外の生成ツールで作成された可能性が高い文章です。

③実在しそうなリンクでクリックを誘導

『 お支払い情報の確認/設定はこちら』と書かれていますが、実際のURLが表示されておらず、どこに飛ぶか分からないのは非常に危険です。 NHKプラスは、受信契約があれば追加の支払いや手続きは不要なサービスです。そのため、支払い情報の更新を求める内容自体が不自然です。

◆◆注意喚起◆◆

NHK:NHKを名乗り架空の登録ページに誘導する不審なメールにご注意ください

詐欺・不正メールを見抜くポイント(共通)

① 差出人のメールアドレスを確認する

表示名だけでなく、実際のメールアドレス(ドメイン)が公式のものと一致しているかを必ず確認しましょう。似ているけど微妙に違うドメイン(例:〇〇-bank.comなど)は要注意です。

② リンクのURLをマウスオーバーで確認

リンクにカーソルを合わせると、画面左下やポップアップで実際の遷移先URLが確認できます。表示と実際のリンク先が異なっていないかをチェックしてください。

③ 宛名が曖昧ではないか確認する

「お客様各位」「ご利用者様」など、特定の名前が書かれていない宛名は不特定多数向けに送られている可能性があります。企業からの正式な連絡であれば、個人名が記載されていることが一般的です。

④ 文面の言い回しや日本語が不自然でないか

句読点の位置がおかしい、改行が不自然、敬語の使い方に違和感がある…といった点は自動生成ツールや翻訳ツールで作られた可能性があります。少しでも違和感を覚えたら要注意です。

⑤ 添付ファイルは絶対に開かない

不審なメールに添付されているファイル(特にZIPやEXEなどの形式)は、ウイルスやマルウェアの可能性があります。信頼できる送信元であると確信が持てない限り、開封しない・ダウンロードしないようにしましょう。

まとめ

詐欺メールの手口は日々巧妙になっており、見た目だけでは気づきにくいケースも増えています。だからこそ、「少しでも怪しいと感じたら、開かない・クリックしない」が大切な基本ルールです。

企業や組織としては、一人ひとりの判断に頼るのではなく、全体で守る仕組みづくりが欠かせません。少しでも不安を感じた場合は、社内の情報システム部門や信頼できるセキュリティ専門会社に早めに相談することをおすすめします。

アクモスでは、こうした詐欺・不正メールの被害を未然に防ぐためのメール訓練クラウドサービスをご提供しています。

新年度のスタートにあわせて、新人教育や中途採用者へのセキュリティ研修にもご活用いただけます。

ぜひこの機会にご検討ください!

<アクモスのセキュリティサービス紹介>

標的型攻撃メール訓練サービスの概要

<アクモスのセキュリティサービス紹介>

TMT3ヶ月プラン・料金の詳細

<資料で検討したい場合>

サービス資料のダウンロード

<問い合わせしたい場合>

お問い合わせ・導入相談

<2ヶ月間無料で体験できる無料プランで試してみたい場合>

Freeプランのお申込みはこちら